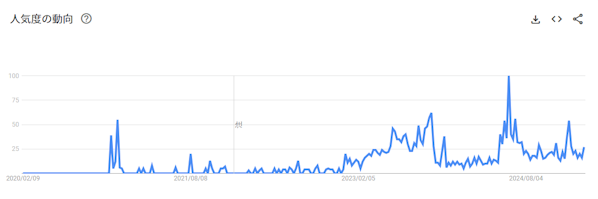

2016年ごろから職場でのハラスメントが社会的に問題視され、働く人たちの意識が変わりました。パワハラ、カスハラ、マタハラ…などの言葉によって、職場だけでなく家庭の問題も浮き彫りになっています。「フキハラ」という言葉は2020年ごろからメディア等で取り上げられるようになりました。職場での不機嫌がある程度許容されてきた時代から「フキハラ」として問題となっている背景を紐解きます。

プロフィールを見た事業所からスカウトが届く!

不機嫌ハラスメント(フキハラ)とは

不機嫌ハラスメントとは、不機嫌な態度や言動で周囲の人々にストレスや不快感を与える行為のことです。モラルハラスメントの一種であり、「フキハラ」と呼ばれることもあります。

場所や相手をコントロールしたり威圧する意図から行われる、無視や舌打ち、ため息などが不機嫌ハラスメントの代表的な例であり、「同僚からのあいさつに返事をしない」「不機嫌さを顔に出す」「妻や夫に話しかけられても無反応でいる」といった行為は、不機嫌ハラスメントにあたります。

その日の体調や機嫌などにより、無意識にこれらを行ってしまっている場合も多いため、知らず知らずのうちに自分も加害者になっていないか気を付ける必要があります。

不機嫌ハラスメント(フキハラ)が引き起こす問題

不機嫌ハラスメントは、さまざまな問題を引き起こします。まず、不機嫌ハラスメントを受けた被害者は、ストレスや不安感が大きくなり、精神状態が悪化するリスクが高くなります。自己肯定感が低下し、周囲の人とのコミュニケーションに支障が出てくる可能性もあります。また、それによる人間関係の破綻や精神面へのネガティブな影響といった長期的な問題が発生するリスクも否めません。

職場で不機嫌ハラスメントが起こっている場合、会社全体の問題に発展する場合もあります。例えば、不機嫌ハラスメントが起こっていることで職場の雰囲気が悪くなり、チームワークが損なわれることがあります。被害者を含めた社員のモチベーションが低下し、生産性に支障をきたす場合もあります。また、これらが原因で離職率が上がる恐れもあり、採用難の時代では経営上のリスクといえるでしょう。このようなリスクを避けるためにも職場のハラスメント対策は必須事項です。

なぜ不機嫌ハラスメントが起きるのか?(原因)

不機嫌ハラスメントが起こる背景にはいくつかの要因があり、まず挙げられるのは、加害者本人の個人的要因です。例えば、自制心やコミュニケーション能力が欠如している人や、マナーやモラル意識に乏しい人は、不機嫌ハラスメントを起こしやすいと考えられています。

また、これらの意識がある程度ある場合でも、極端にストレスを感じている状態や体調不良の場合には精神的な余裕がなくなってしまい、不機嫌ハラスメントを起こしてしまうことがあります。

そして、環境的な要因が不機嫌ハラスメントにつながることもあります。職場や家庭での慣習や文化、過度なプレッシャーや役割期待が、不機嫌ハラスメントを助長することはめずらしくありません。個人的要因でも環境的要因でもいえることではありますが、特に環境的要因の場合には「自分の行為が不機嫌ハラスメントに該当するとは思わなかった」と、無自覚である場合が少なくありません。

職場での不機嫌ハラスメントへの対策:被害者側の対処法

- 加害者と距離を置く

- 加害者より上の立場の上長に相談する

- 不機嫌は相手の問題であることを認識する

- 加害者の機嫌を取らない

加害者と距離を置く

不機嫌ハラスメントの被害を受けた場合、可能であればまずは物理的に加害者と距離を置くように動きましょう。職場や家庭など、物理的に距離をとることが難しい場合もあるかもしれませんが、業務連絡以外のコミュニケーションをとらないようにしたり、休憩時間をずらしたりすることで、精神衛生を保つことが大切です。

上長、ハラスメント窓口に相談

また、職場のハラスメント相談窓口や、可能であれば加害者より上の立場の上司などに相談し、席替えや配置換え、加害者への指導を行ってもらうという方法もあります。相談をする際には、事実を具体的に伝え、それによってどういった問題が生じているのかを感情的にならずに伝えることが大切です。

不機嫌は相手の問題であることを意識

定期的にフキハラが起こる環境下にいると疲弊しますが、自分の問題として捉えない、加害者に同調しないことも重要です。そして、自分のリズムをくずさないために、気持ちを切り替える良い習慣や小さなリフレッシュ方法をたくさん持つことも対策となります。

加害者側の気づき、改善

自分自身が「不機嫌ハラスメントをしてしまっているかも?」と感じる場合や周りに指摘された場合には、まずは「どのようなときに不機嫌な態度をとってしまっているのか」「どうすれば自分の感情をコントロールできるのか」を自己分析します。

「不機嫌ハラスメントしているつもりはなかった」と感じる場合でも、「思い通りにいかないとイライラする」「いわなくても理解してほしい」「職場や家庭にストレスを感じている」といった項目が当てはまる場合には、不機嫌ハラスメントをしてしまっている場合があります。

職場で感情を発散するのではなく、瞑想やジャーナリング、運動や十分な睡眠といった、自分に合う感情コントロール方法やリフレッシュ方法を持っておくことが大切です。また、カウンセリングや上司との定期的な面談など、第三者のサポートやフィードバックを受けることも重要です。

不機嫌ハラスメントを防ぐ職場・家庭づくり

不機嫌ハラスメントは、加害者側に自覚がないことも少なくありません。だからこそ、企業側はハラスメント防止講習やハラスメントに関するルールを策定することで、不機嫌ハラスメントを未然に防ぐ必要があります。

また家庭においては、「家族なんだから」という甘えや、会社や学校でのストレスが不機嫌ハラスメントにつながる場合があります。定期的に夫婦で話し合う時間をとったり、家族間で感情を共有する場を設けたりすることで、相手の気持ちを理解したり、自分の気持ちを伝えたりするようにしましょう。

「自分の機嫌は自分でとる」で穏やかな職場に

体調不良やストレス、職場や家庭での慣習が、無意識に不機嫌ハラスメントにつながっていることは少なくありません。加害者側からすると「そんなつもりはなかった」「こっちの事情も察してほしい」と思うかもしれませんが、被害者にしてみれば大きなストレスになってしまっている可能性があります。一人ひとりが自分の行動に責任を持つとともに、職場や家庭全体で安心して居られる環境を目指し、今できることから行動することが必要になります。

求人サイトGUPPYは「ハラスメント窓口設置」で検索ができます

GUPPYの求人検索では「ハラスメント窓口設置」の項目をチェックして、ハラスメント窓口を置いている就職先の求人を検索できます。ハラスメント窓口が設置されているということは、ハラスメントに対する方針が明確化されている、相談・対策に対する方針があるなど、ハラスメントへの意識が高いことがわかります。多くの求人票には記載のない部分ですが、そういった視点でも求人を探してみてください。

医療介護系求人サイトGUPPY

.png?fm=webp&fit=crop&w=305&h=163)